|

|

|

|

| 津山・衆楽園の、衆楽雅藻発見、飯塚竹斎屏風図 作州維新文庫 |

文化・歴史 / 博物館・資料館 |

|

|

|

津山・衆楽園で1870年開催曲水の宴、「衆楽雅藻」発見 津山・衆楽園で1870年開催曲水の宴、「衆楽雅藻」発見

廃藩置県で津山藩がなくなる前年の1870(明治3)年、藩主別邸( 現在の衆楽園、津山市山北)での「曲水の宴」で詠まれた詩を記した巻物を津山市内の郷土史研究家が見つけた。

ほぼ同じ内容の木版印刷本を所蔵する津山郷土博物館は「木版本の原本の可能性が高く、貴重な史料」としている。

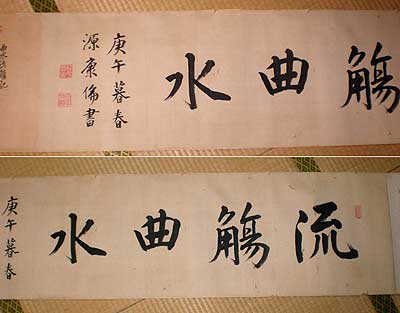

巻物は絹布に書いた絹本で長さ12.8M、幅0.35M。曲水の宴を意味する「流觴曲水」と大書され、最後の津山藩主・松平慶倫の世継ぎで宴を主催した康倫の落款がある。中心は参加者約30人が詠んだ詩と署名で、巻頭部には「衆楽雅藻・乾」と書かれた題せんが貼られている。

同博物館などによると、宴は当時北園と呼ばれていた別邸で康倫が親しい文雅の士を集めて開催。

康倫の家臣が書いた日記には71年4月12日に巻物が完成したとあるが、その所在は分からなかった。

今年1月、巻物が大分県の古書業者から売りに出されているのを津山市山下の郷土史研究家竹内佑宜さん(65)が知り、入手した。

業者の入手経路は不明だが、巻物の題筆に同博物館が所蔵する木版本の表題と同じ「衆楽雅藻」と書かれ、ほぼ同じ詩と作者の署名があることなどから、尾島治館長は巻物が木版本の原本との見方を示し、「絹本で保存状態が良い。巻物と木版本で詩の表現が一部異なるのは木版印刷する際に手直しした可能性がある」としている。

ただ、木版本には今回見つかった巻物にない約30人分の書画も載っており、同博物館は題せんに書かれた「乾」が上巻を意味するため、下巻に当たる「坤」の巻物の存在も考えられるとみている。

竹内さんは「津山藩史の貴重な史料を津山に戻すことができて幸運。今後は下巻の発見に努めたい」と話している。(山陽新聞)

◆衆楽園の曲水の宴、

水の宴曲水といわれる庭園の水路を流れる杯が自分の前を通り過ぎる前に詩歌を詠む宴。

奈良、平安時代に貴族などが盛んに行った。江戸時代の津山藩主別邸の図面に曲水はなく、明治初めに造られたとみられる。別邸は、曲水の宴が開かれた1870年3月2日の2カ月後の周年5月に一般公開され、衆楽園と命名された。

◆ 飯塚竹斎 屏風図

|

|

|

|

|

|

|

|