奈義町現代美術館では、7月16日(日)までの会期で京都在住のアーティスト、 岩澤有徑さんの展覧会「岩澤有徑展〜はるかなる宇宙と未来へ〜」が開催されています。

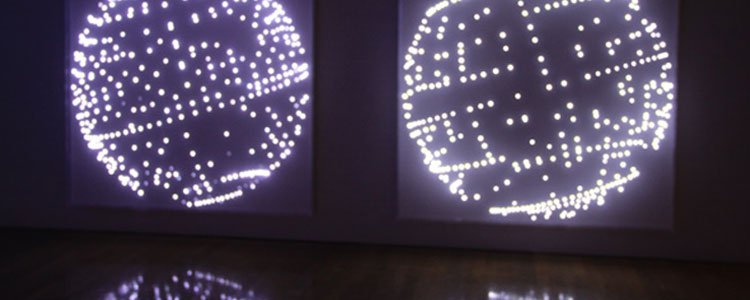

点滅するLEDを地球のかたちのように配置した作品やアクリル板を用いた作品、そしてクラゲや月などの映像作品で構成された展覧会は、 一見するとその多様な表現のバリエーションゆえに、少し不安になるくらいに、とらえどころのない印象を与えます。

しかし、しばらくそれらの作品を見ているうちに、いくつか、自分の中に芽生えてくるものに気付きます。 それは、まるでデジャヴのような、どこかでそれらを見たような感覚。全く同じとは言えないけれども、たしかにどこかで見た何か…

地球儀のようなかたちに点滅するLEDも、舞妓さんも、クラゲの映像も、何もかもすべてが、どこかひっかかる。これは一体なんなのだろう。

岩澤さんに作品について伺いました。 カタログなどから、「見る」という体験の質を大きなテーマとしておられるように感じたのですが 絵を描いている人は少数ですが、「見る」のは誰でもできますよね。 私も小学校で現代美術の講師をさせてもらっていますが、ごく少ない時間で何かを作るのは難しいので、 「面白いから見た方がいいよ」っていうことを伝えています。

美術館に行ったことがないという人はかなりおられます。 多くは、堅苦しくてつまらないと思っているから、そもそも行こうなんて思ったことがない。 その一方で、いわばコアなマニアといえるくらいの人もいる。 両極端なんですね その両極端の人にアプローチしていくのが、面白いんです。 ひとつには、興味のない方に「美術ってこんなに面白いんですよ」ということを伝えたい。一方、素晴らしい美術作品に出逢ったときに、まるでお風呂に入ったときのような満足感を得られるのはなぜかということに興味があって、ひとつの結論を得たのですが、つまり、美術が好きな人にとってこの時間は、自分がいかに美術について知っているかの再確認の時間なんですね。

鑑賞している間、自分の中に刻み込んであるアートに関する膨大な記憶を呼び出してきて、何かと比較したり、新たな発見を記憶に刻み込んだりする作業が行われていて、 その時間というのが、自分が美術に関して知識を持っていることを確認できる、心地よい、至福の時間になっていると思うんです。

しかも、その比較したり連想したりする対象は人によって全然違うものです。 そういうものを引っぱり出してくるというのがとても面白い。 美術に関する知識のない方にはどのように受け取られているのでしょう 私は難解なものではなくて、常にきわめてシンプルなものを作ろうと考えていますから、美術に興味のない方に対しても、例えばクラゲの映像のような、非常にわかりやすくて受け入れやすい、 「こんなことも美術館でやってるんだ」と思ってもらえるものになっていると思います。 シンプルで入りやすく、かつ奥深い楽しみ方もできる 例えば太陽と水平線が描いてあればほとんどの人がそのように見ますが、もっとシンプルに、ドット(点)だけがあるとしたら、 人によってまったく受け取り方が変わってくるはずです。

それは展示環境などにも左右されますし、その人の経験や知識、記憶などとも密接に関わってきます。そこで人それぞれ、色々な感じかた、楽しみ方ができます。 映像からは、時間に対する関心も強くお持ちのように感じましたが、映像作品も時間を取り入れることによって、絵画の可能性を拡大していくものなのでしょうか 現代美術の世界では展示空間との関係で、絵画というものの質も大きく変わらざるを得ない状況になっています。

そういう、美術を取り巻く状況の変化も要素のひとつですが、もうひとつ非常に重要なこととして、インターネットに起因する、人々の日常におけるスピード感の変化が社会のあらゆる面において問題になってきていると考えています。 そういったスピードに対する要求は美術もまた例外ではなくて、その状況を踏まえて作品づくりを考えていかなければならないと感じています。 たしかに、日常的に社会との関わり方が大きく変化していますね。 いまや家から出ることさえしなくていいような状況でもあります。

でも、じゃあ例えば美術館に足を運ばなくてもいいかというと、一方ではパソコンのモニター上のものはあくまで偽物であって、やはり本物でなければならないという考え方もあります。

それは美術に限ったことではなくて、あらゆる面で、どの人にもそういう2面性、両極端な面があります。 さっきの、美術に対する関心の差にも通じる話ですね。 そういう両極端の領域こそ、人間の一番面白いところです。 ですから私の作品の中にはさまざまな要素が一見無関係に混在しています。 一人の人間がやっているとは思えないくらいに、とらえどころがない、と感じられる方もいらっしゃいますね。

でもそれはあえてそうすることによって、感覚や感情などに揺すぶりをかけて、知識や記憶を呼び起こすプロセスにつなげようとしているからなんです。 そのことに表面上気付かなくても、さまざまな記憶が呼び出されて組み替えられていくことで心地よい時間を過ごすことができそうですし、 気付いたら気付いたで、より幅広く思考や感情と結びつけていくプロセスを意識的に拡大させていって、積極的に作品を楽しむことができそうですね。今日はお話をお伺いできてよかったです。ありがとうございました。 作品のあちらこちらに潜ませてある、いわばコード(暗号)のような色々な要素。 それは言葉でできた暗号のようにはっきりそれとわかるものではなく、 映像や造形の上に、視覚的なイメージとして用意してあるので、言葉よりももっと直接的に、暗示的に、私たちの感情や記憶にアクセスしていくもののようです。 それが最初感じた「何かひっかかる」という感覚の正体のようです。 私の場合はいくつかの映画やTV番組、イラストや広告写真が脳裏を駆け抜けていきましたし、しかもそれは見るたびに違うものでした。見るたびに違うのは、作品そのものだけでなく、時間や人の多さなどちょっとした作品を見る環境の変化にも影響を受けていたのではないかと考えられます。作品と展示空間に、あらかじめ意図的に、見る人の記憶や感情を呼び出し、うちなる対話をもたらす可能性を組み込んである岩澤さんの作品は、 美術が好きな人はもちろん、そうでない人にも、美術作品を「見る」ことの楽しみの幅を広げられる機会になりそうです。 岩澤有徑展〜はるかなる宇宙と未来へ〜

2012年6月16日(土)〜 7月16日(月・祝)

奈義町現代美術館(岡山県勝田郡奈義町豊沢441)

問合せ 奈義町現代美術館 ☎ 0868-36-5811 |